川西市内の各町名の由来

目次

前置き

今回はネタが無いのでストックの歴史ネタです。

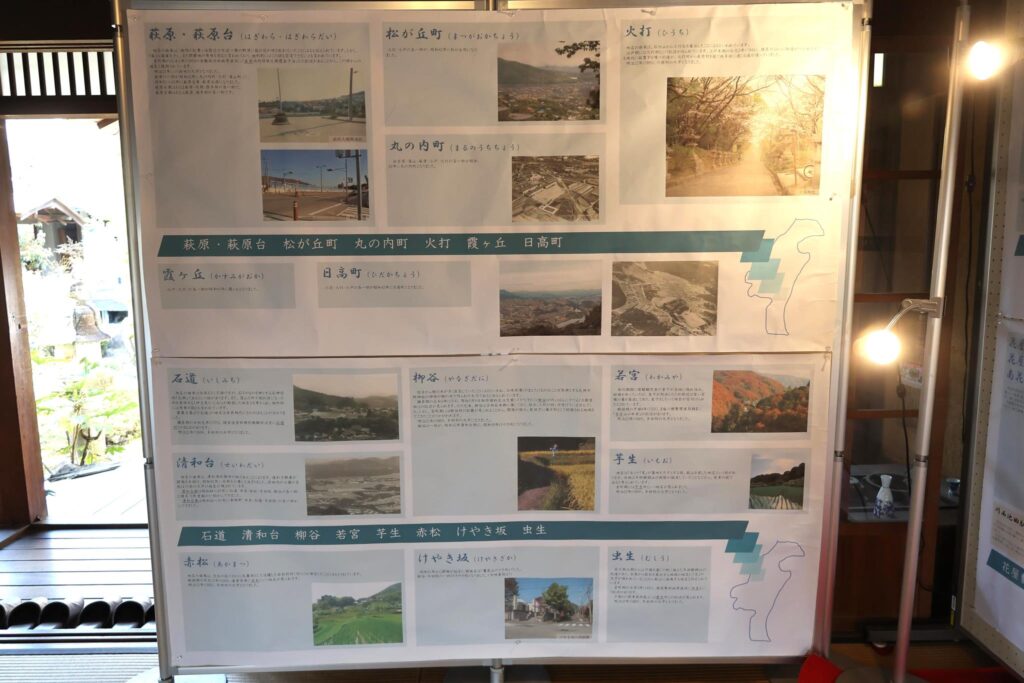

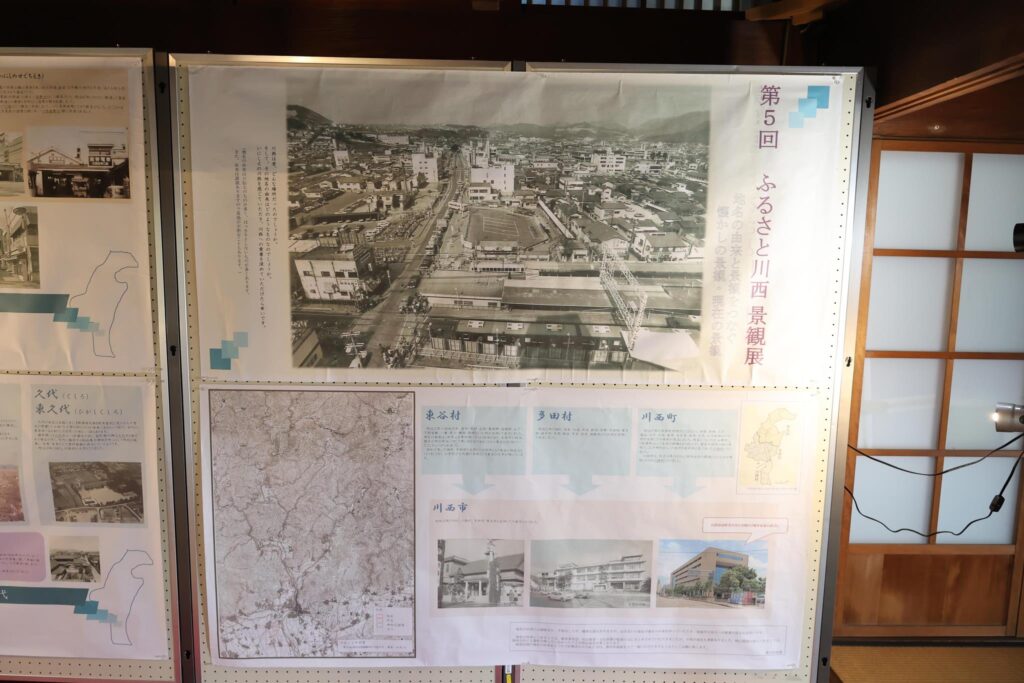

川西市郷土館にて以前展示されていた

『第5回 ふるさと川西景観展』

のパネル展示より、各町名の由来に関する記述を抜粋してお届けします。

(訪問日は2023年4月ですが、展示自体は2015年のもののようです。)

なお由来が不明な場所については以下の理由とのこと。

地名の由来には諸説あり、不明なことや、曖昧な説もありますが、お住まいの地名の地名の由来を知っていただき、地域や川西市への愛着が深まれば幸いです。

地名の由来につきましては、教育委員会 社会教育・文化財課の監修の元にまとめさせていただきましたが、不明の地名も多数ありました。

特に開発団地につきましては、開発会社にも資料が残っていなかったりと不明な地名が多くあります。

それでは、行ってみましょう!!

本記事は、各パネルの写真を文字に起こした上で誤字修正や要約を行っています。

写真や文章の全ての著作権は、川西市教育委員会・川西市都市計画課に帰属します。

旧町村名など

東谷村

明治22年(1889)の市制町村制施行にともない、

笹部・見野・山原・東畦野・西畦野・山下・下財屋敷・一庫・黒川・横路・国崎の11か村が合併して成立しました。

(横路村の一部は大阪府の吉川村に編入)

地名の由来は、妙見山を東北端に3つの盆地があり、

宝塚市の西谷、猪名川町の中谷に対して東にある谷であることから東谷と呼ばれていたことからつけられました。

1954年(昭和29年)、川西町・多田村と合併して川西市となり東谷の地名はなくなりましたが、小中学校や公民館の名称として東谷の文字が残っています。

多田村

明治22年(1889)の市制町村制施行にともない、

赤松・石道・虫生・新田・平野・多田院・東多田・西多田・矢問・柳谷・芋生・若宮・満願寺の13か村が合併して成立しました。

川西町

明治22年(1889)の市制町村制施行にともない、

栄根・寺畑・火打・滝山・小戸・小花・萩原・出在家・加茂・久代・久代新田の11か村が合併して川西村が成立しました。

村名については「山根村」「秋津村」という名前の候補もありましたが、猪名川西岸の地の意味で、江戸時代からこの地方を指す呼び名であった川西村になりました。

川西村は、大正14年(1925)に郊外住宅の開発により人口が増加したため川西町となりました。

昭和29年(1954)、川西町、多田村、東谷村が合併して川西市となりました。

猪名川(いながわ)

猪名川は、古代この地に山直 阿我奈賀(やまのあたえ あがなが)という人がいたことから阿我奈賀川と呼ばれていましたが、いつの頃からか為奈川と言われるようになったという説があります。

また、『新撰姓氏録』の摂津国皇別に「為名真人」の名があり、『日本国誌資料叢書』に「偉那君は猪名または為名とも記載されています。河辺郡為奈郷より起る」とあることが由来であるという説もあります。

川西池田駅(かわにしいけだえき)

明治30年(1897)、福知山線の前身である阪鶴鉄道の池田~宝塚間が開業し、「池田駅」が設けられました。

当時の「池田駅」は仮の駅で、現在の川西小学校の南隅辺りに位置しており、明治34年(1901)に現在の位置付近に移転しました。

大正14年(1925)に川西村が川西町となり、翌年より「池田駅」を「川西駅」に改称するよう請願していましたが、長年の実現には至らず、昭和26年(1951)に「川西池田駅」と改称されました。

川西能勢口駅(かわにしのせぐちえき)

能勢口は、南北に通じる篠山街道(現在の県道川西篠山線)と東西を結ぶ巡礼街道(現在の国道176号線)が接する付近にあたる旧小花地内で、能勢路への入り口であったことから生まれた通称でした。

大正2年(1913)に能勢電気軌道(現在の能勢電鉄)が開通した際は、「能勢口」という駅名でした。

明治43年(1910)に開通した箕面有馬電軌(現在の阪急電鉄)も、同年に能勢電気軌道との連絡を目的として能勢口駅を設置しました。

能勢電気軌道は昭和40年(1965)4月に「川西」という駅名に改称しました。しかし長年使用してきた駅名がなくなったことが分かり辛く、同年7月に京阪神急行電鉄(現在の阪急電鉄)の能勢口駅と共に「川西能勢口」駅に改称されました。

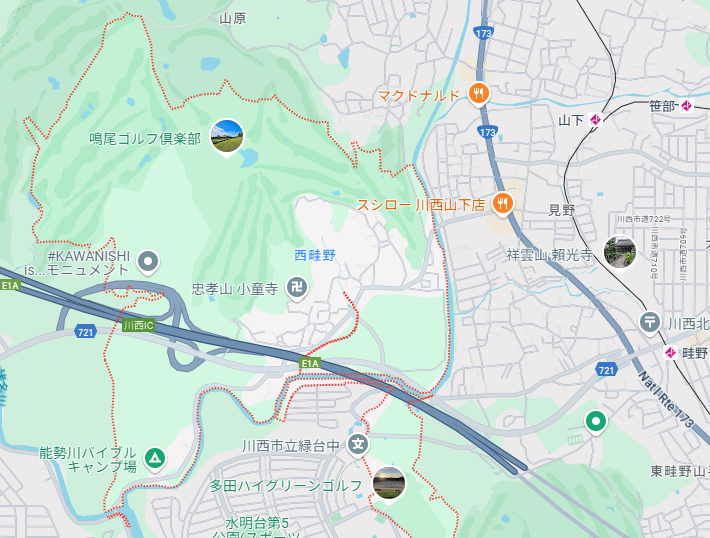

北部:旧東谷村域

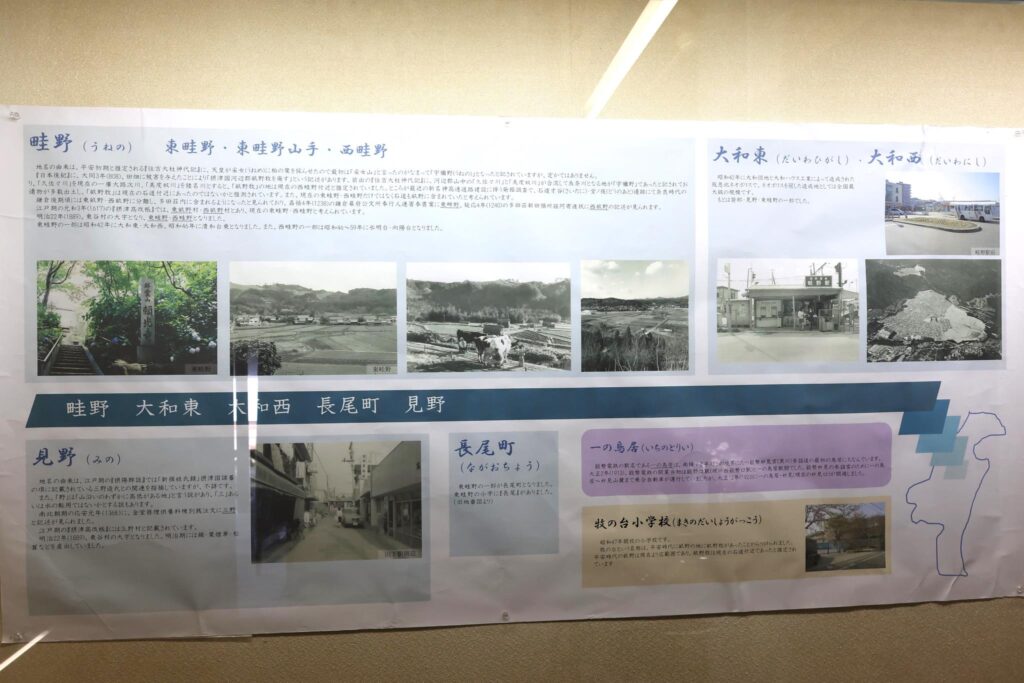

畦野(うねの)

東畦野・東畦野山手・西畦野

地名の由来は、平安初期と推定される『住吉大社神代記』に、天皇が采女(うねめ)に柏の葉を採らせたので最初は「采女山」と言ったのがなまって「宇禰野(うねの)」となったと記されていますが、定かではありません。

『日本後紀』に、大同3年(808)、田畑に被害を与えたことにより「摂津国河辺郡畝野牧を廃す」という記述があります。前出の『住吉大社神代記』に、河辺郡山中の「久佐々川」と「美度奴川」が合流して為奈川となる地が「宇禰野」であったと記されており、「久佐々川」を現在の一庫大路次川、「美度奴川」を猪名川とすると、「畝野牧」の地は現在の西畦野付近と推定されていました。ところが最近の新名神高速道路建設に伴う発掘調査で、石道才谷(さいだに)・堂ノ後(どうのあと)遺跡にて奈良時代の遺物が多数出土し、「畝野牧」は現在の石道付近にあったのではないかと推測されています。また、現在の東畦野・西畦野だけではなく石道も畝野に含まれていたと考えられています。

鎌倉後期頃には東畝野・西畝野に分離し、多田荘内に含まれるようになったと見られており、嘉禎4年(1238)の鎌倉幕府公文所奉行人連署奉書案に『東畔野』、延応2年(1240)の多田荘新田預所経阿寄進状に『西畝野』の記述が見られます。

江戸期の元和3年(1617)の『摂津高改帳』では、東畝野村・西畝野村とあり、現在の東畦野西畦野と考えられています。

明治22年(1889)、東谷村の大字となり、東畦野・西畦野となりました。

東畦野の一部は昭和42年(1967)に大和東・大和西、昭和46年(1971)に清和台東となりました。

また、西畦野の一部は昭和46~59年(1971~84)に水明台・向陽台となりました。

【主な施設】

東畦野:畦野駅、賴光寺、ESR川西ディストリビューションセンター

東畦野山手:一の鳥居駅

西畦野:新名神高速道路 川西IC、小童寺、鳴尾ゴルフ倶楽部、多田ハイグリーン

国崎(くにさき)

古くは国先・国前とも書きました。

地名の由来は川辺郡と能勢郡の境にあるため、郡の先端を意味するとされています。

明治22年(1889)、東谷村の大字となりました。

昭和57年(1982)に完成した一庫ダムの築造に伴い、住民が移転しました。

うち一戸は地区内の山腹に移って、令和6年(2024)現在も伝統産業である一庫炭(菊炭)を生産しています。

【主な施設】国崎クリーンセンター、兵庫県立一庫公園、チェリーゴルフときわ台コース

黒川(くろかわ)

「黒」が鉄鉱の所在や製鉄にちなむ地名であることから、平安末期から採鉱が行われた多田銀銅山の地域であることによるとも考えられますが、採鉱が鉄でないことや古来京都方面へ通じる道があった点などを考慮すれば、採鉱以前の地名であるとも推測され、川に鉱毒を含んだ水が流れているため人々に警戒を促す語として用いた地名とも考えられます。

南北朝期の永和元年(1375)、諸堂造営料棟別銭郷村注文の中に『黒河』の地名が見られます。

また、江戸期の元和3年(1617)の『摂津高改帳』では「くろ川村」と見られます。1735年頃出版の『五畿内志』では多田荘内の村となっています。

明治22年(1889)、東谷村の大字となりました。

【主な施設】川西市黒川里山センター、妙見の森ケーブル・リフト跡、知明湖キャンプ場

下財町(げざいちょう)

下財とは、古代銅手・金穴手のことを称するほか金掘師の総称でもあり、地名は製錬関係技術者の居住地であったことによります。

天正2年(1574)、笹部村の枝郷として形成され、のちに分離して『下財屋敷』ができました。

明治22年(1889)、東谷村の大字となり、大正6年(1917)に下財と改称しました。

【主な施設】川西市郷土館

笹部(ささべ)

地名の由来は『新撰姓氏録』左京皇別上42氏のうちにみられる式内宿禰の子孫にあたる雀部朝臣(ささべのあそん)がここを本拠として原野を開墾したとの説があり、開拓者の姓であると伝わっています。

南北朝期の応安元年(1368)、金堂修理供養料棟別銭注文に『佐々部』の記述が見られます。また、応安5年(1372)の日沙弥光宗寄進状に「多田の庄『西佐々部』内新田方」と見られることから、当時は村が東西に分かれていたようです。また、南北朝期から多田本郷や上阿古谷村などに「佐々部方」と称する田地があったと多田神社文書に記述がありますが、当村との関係は不詳です。

元和3年(1617)の『摂津高改帳』には『篠部村』と記載されていますが、その後『笹部村』と称したようです。

明治22年(1889)、東谷村の大字となりました。

昭和42年(1967)、一部が大和東・大和西となりました。

【主な施設】笹部駅、光福寺

大和東(だいわひがし)・大和西(だいわにし)

昭和42年(1967)に大和団地と大和ハウス工業によって造成された阪急北ネオポリスで、ネオポリスを冠した造成地としては全国最大級の規模です。

もとは笹部・見野・東畦野の一部でした。

【主な施設】

大和西:平木谷公園、交流拠点nocoto

長尾町(ながおちょう)

東畦野の一部が長尾町となりました。東畦野の小字に『長尾』がありました。(旧地番図より)

【主な施設】大阪青山大学、大阪青山歴史文学博物館

一庫(ひとくら)

地名の由来は不詳ですが、古来この地に豪族が管理していた屯倉(みやけ、庫のこと)があったためであるという説があります。

鎌倉期の嘉歴2年(1327)、工藤貞祐書下に『一庫郷』と見られます。

戦国期には塩川氏の根拠地となり、天文10年(1541)頃よりその居城、一庫城周辺で合戦も行われました。この城を現在の山下・下財の城山に遺る山下城跡とする説もあります。

江戸期には『一倉村』との記述もあります。江戸期に出版された『摂津名所図会』に、一庫川のほとりに温泉場があり、人々は銀水と呼び、平野湯と同じ効果の温泉場であると記されています。一庫湯は有馬湯・平野湯とともに「摂津三湯」の一つとして数えられていました。

明治22年(1889)、東谷村の大字となりました。

昭和57年(1982)に一庫ダムが完成し、山林の一部は水没して知明湖に姿を変えました。

【主な施設】一庫ダム

丸山台(まるやまだい)・美山台(みやまだい)

(阪急日生ニュータウン)

阪急日生ニュータウンは、川西市・川辺郡猪名川町にまたがり、日本生命保険・新星和不動産(現、大林新星和不動産)などが開発した住宅地です。

名前の由来は、開発元の日本生命保険の略「日生」と、同じく開発元の阪急電鉄の略「阪急」を組み合わせたものです。

能勢電鉄日生中央駅を中心に南北に広がり、北側には雨森山の南斜面に丸山台、美山台、伏見台(猪名川町)があります。

一庫の一部が丸山台、美山台になりました。一庫の小字に『丸山』という小字がありました。(旧地番図より)

緑が丘(みどりがおか)

山原の一部が緑が丘となりました。(旧地番図より)

【主な施設】兵庫県立川西北陵高等学校

見野(みの)

地名の由来は、江戸期の『摂陽群談』では「新撰姓氏録」摂津国諸蕃の項に記載されている三野造氏との関連を指摘していますが、不詳です。

また、「野」は「山沿いのわずかに高低がある地」と言う説があり、「三」あるいは水の転用ではないかとする説もあります。

南北朝期の応安元年(1368)に、金堂修理供養料棟別銭注文に『三野』と記述が見られました。

江戸期の『摂津高改帳』には『三野村』と記載されています。

明治22年(1889)、東谷村の大字となりました。明治期には綿・葉煙草・松茸などを産出していました。

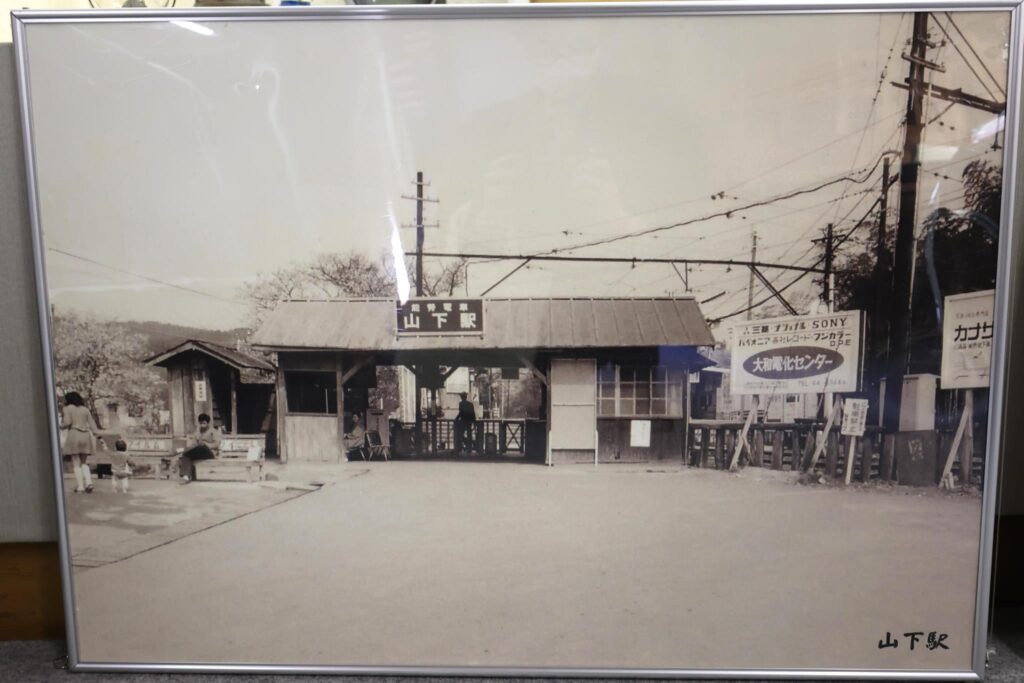

【主な施設】山下駅

山下・山下町(やました・やましたちょう)

向山と城山の2つの山からなる龍尾城(別名:一庫城・塩川城等)があり、築城には諸説がありますが天文11年(1542)より以前と考えられています。この城の山の麓に位置する地域が山下と呼ばれるようになりました。

安土桃山期の天正2年(1574)、笹部村の枝郷として山下町が成立しました。城は天正12年(1584)に廃城となり、江戸時代以降に山下城と呼ばれるようになりました。

明治22年(1889)、東谷村の大字となりました。

山原(やまはら)

地名の由来は、水害のため丘陵上に移住したが、古来山のすそ(山の原)に集落を形成したことによると伝えられています。

南北朝期の貞治2年(1363)の佐々木道誉年貢寄進状に「多田庄内『山原村』本新田年貢」と記述があります。

明治22年(1889)に東谷村の大字となりました。

【主な施設】山の原ゴルフクラブ

横路(よこじ)

地名は高代寺にかかわると伝えられており、横路はその横大路であったという説があります。

しかし別の説として、山腹を迂回する道の意味とも考えられています。

南北朝期に横大路という地名がみられ、また江戸期の「五畿内志」には横地村を多田荘内とし「長治二年作横大路」と注記されていることから、現在の横路と推測されています。

江戸期の『摂津改帳』では『よこぢ村』と記載されています。

明治22年(1889)、東谷村の大字となりました。

【主な施設】チェリーゴルフときわ台コース(一部)

<その他>

一の鳥居(いちのとりい)

能勢電鉄の駅名である一の鳥居は、南接する平野との境界にたつ能勢妙見宮(黒川)参詣道の最初の鳥居にちなんでいます。

大正2年(1913)能勢電鉄の開業当初は能勢口駅(現川西能勢口駅)と一の鳥居駅間でした。能勢妙見の参詣客のために一の鳥居~妙見山麓まで乗合自動車が運行していましたが、大正12年(1923)に一の鳥居~妙見(現在の妙見口)が開通しました。

牧の台小学校(まきのだいしょうがっこう)

昭和47年(1972)開校の小学校です。

牧の台という名称は、平安時代に畝野の地に畝野牧があったことからつけられました。

平安時代の畝野は現在より広範囲であり、畝野牧は現在の石道付近であったと推定されています。

中部:旧多田村域

赤松(あかまつ)

地名の由来は、元弘の乱(1331)に反幕府として活躍した赤松則村(円心)が滞在したことによるとされています。

戦国期の天文12年(1543)、道者売券に赤松という地名が見られます。

明治22年(1889)、多田村の大字になりました。

【主な施設】高原寺

石道(いしみち)

地名の由来は伝承もなく不詳ですが、石そのものを神とする石神信仰「石神」であるという説があります。

また、窪んだ所や割れ目になった所を意味する「伊志見(いじみ)」が転訛した地名とも考えられ、地形的には後者の説とも言われています。

墨書土器より「石道」の地名は奈良時代にさかのぼることが分かりました。

鎌倉期の永和元年(1375)、諸堂造営料棟別銭郷村注文に石道村との記述があります。

明治22年(1889)、多田村の大字となりました。

【主な施設】天然温泉 石道、DPL兵庫川西、モルックドーム

芋生(いもお)

地名は「生」や「尾」が基地を示すとする説、鉱山を表した地名という説があります。

当地は多田銀銅山の鉱脈が縦走していたことなどから、後者の説であると考えられています。

室町期には芋生村という地名が見られました。

明治22年(1889)、多田村の大字になりました。

移瀬(うつせ)

移瀬は多田院の小字です。八幡大菩薩の神像が猪名川の水面に写り、川砂が黄金の光を放ったことが地名の由来と言われています。

錦松台(きんしょうだい)

西多田の一部が錦松台になりました。(旧地番図より)

けやき坂(けやきざか)

昭和51年(1976)から開発が始まり、開発名は「鷹尾山けやき坂」でした。

柳谷・多田院の一部がけやき坂となりました。(旧地番図より)

向陽台(こうようだい)

平野・新田・多田院・緑台の各一部が昭和43~46年(1968~71)に向陽台となりました。

【主な施設】川西市 市民体育館、兵庫県立川西緑台高等学校

新田(しんでん)

源満仲が多田に移り住み、その周辺を開発し、田畑を作らせました。

平安期に新しく作られた田の意味が新田の地名の由来と言われています。

また、『多田院縁起』に源満仲が多田里新田に御館を構えたことが記載されていますが、縁起は後世の物であるので、多田荘開発が活発になってから成立した地名であるかもしれないとされています。

室町期の田地売券に新田村の記述が残っています。

また天文16年(1547)に「新田村之内馬場垣内」の記載があり、この馬場垣内が現在の多田院の小字馬場垣内に当たるとすれば、中世の新田村は現在の新田より多少広い地域を指したと考えられます。

明治22年(1889)、多田村の大字となりました。

【主な施設】晋真会ベリタス病院

水明台(すいめいだい)

西畦野・多田院の各一部が昭和46年(1971)に水明台となりました。

清流台(せいりゅうだい)

西畦野の一部が清流台となりました。(旧地番図より)

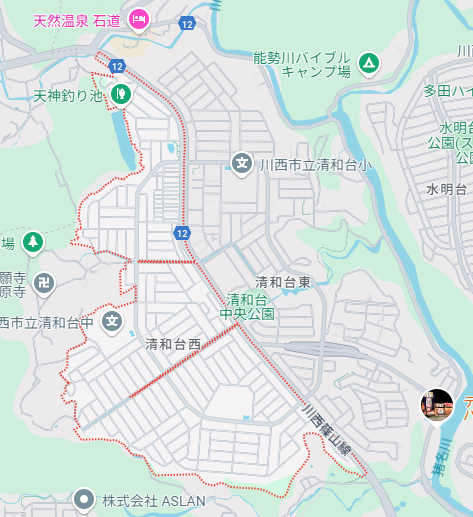

清和台(せいわだい)

地名の由来は、清和源氏発祥の地であることによります。

進和不動産が開発を手掛け、昭和42年(1967)に名称を公募して決まりました。

団地内の公園の名称は以前の大字の地名が残されています。

清和台西は昭和44~47年(1969~72)に石道・虫生・赤松・多田院・柳谷の各一部と猪名川町差組の一部からできました。

清和台東は昭和46~47年(1971~72)に東畦野・虫生・石道・多田院の各一部からできました。

【主な施設】

清和台東:トナリエ清和台、阪急バス清和台営業所

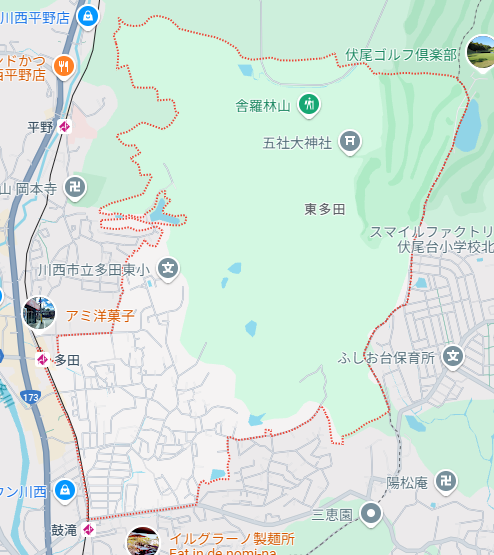

多田(ただ)

多田院・東多田・西多田・多田桜木

平安期にはすでにあった地名で、『住吉大社神代記』には豊島郡(現在の池田市・箕面市・吹田市付近)と能勢郡(現在の豊能郡の大半)の中間に丹波に通じる道や広い原があり、百姓が開発し田田邑(たたむら)と号したと記されています。

また現在の平野に、延喜式内社多太(ただ)神社があることから、この一帯が早くから開けており地名が「ただ(たた)」と言われていたことが分かります。

多太神社は現在は多田神社と区別するため多太(たぶと)神社と称しています。

地名の由来はそれ以前にさかのぼり、古代この地に住んだ神人(みわひと)という氏族の祖先とされる「大田田根子(おおたたねこ)」と言われています。

平安末期の元禄元年(970)、清和天皇のひ孫である源満仲が多田院(多田神社の前身)を建立し、猪名川沿いに開発が進みました。

西多田は南北朝期頃から見られる地名です。

東多田は室町期頃には地名が見られ、蓮源寺遺跡(現在の多田東小学校付近)から、平安後期~室町期の遺物が出土しています。

【主な施設】

多田院:多田神社

東多田:多田駅、舎羅林山

西多田:愛宕原ゴルフ倶楽部(一部)

多田桜木:イズミヤ多田店、イオンタウン川西、万代 多田店

鼓が滝(つつみがたき)

鼓が滝は江戸期に出版された『摂津名所図会』や幕府が作成させた国絵図などにも記され、摂津名所として昔から有名な土地でした。

『摂津名所図会』の鼓が滝には、猪名川の急流が描かれているものの、滝の部分はありません。

作者は「古くは30mほどの落差はあったが、平安時代の多田院創建の際の採石や洪水防止のために岩石を取り除いた結果、滝がなくなってしまった」と解説しています。

しかしながら昔は狭まった岩壁の間を流れる急流も滝と称しており、中世を経て落下型のもののみを滝と呼ぶようになりました。

日本各地に落下型ではない「滝」の地名があることからも、鼓が滝は落下型の滝ではなく猪名川の流れを「滝」と呼んでいたと考えられています。

鼓が滝の場所は、銀橋から能勢電鉄の猪名川橋梁にかけて岩が切り立ち流れが早くなっている所であったと推定されています。

また、鴬台東端地内にあった落差12mの滝が鼓が滝であったという説もあります。

猪名川沿いに多田方面に通じる新道(現在の県道川西篠山線)ができたのは、江戸末期のことで、それまでは萩原を超え、西多田へ抜ける以外にありませんでした。

山越えは難所も多く、不便を極めていたそうです。

銀橋の下流100mに、県道から張り出した大きな岩がありますが、明治時代中期まで、新道を利用する人から通行料を徴収しており、「銭取岩」と呼ばれていました。

当時は荷馬車一台通るのがやっとの道幅でした。

【主な施設】鼓滝駅

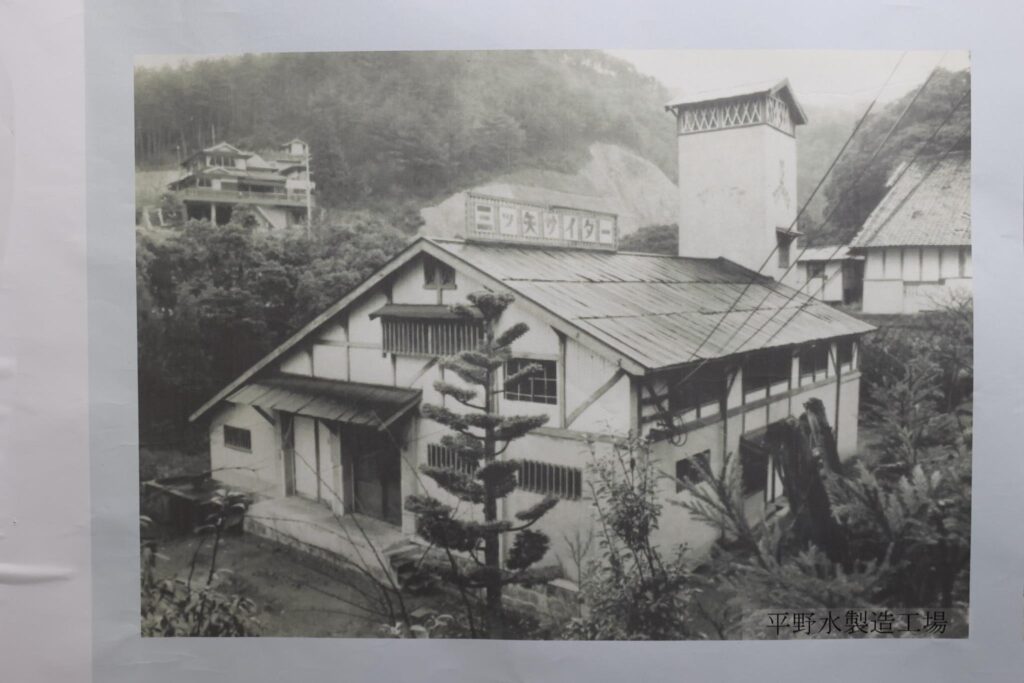

平野(ひらの)

この地に延喜式内社の多太神社があることから、平安期には人々が居住していた土地です。

安和元年(968)、源満仲が多田に移り住んで以来、大規模な開発が行われました。

平野の地名は、平安期に開かれた田畑を称したものとされています。

以前から湯がわき出ていた平野村に元禄(1688~1703)の頃浴屋が建てられ、平野湯という温泉場として利用されており、江戸時代の観光案内本『摂津名所図会』にも記されています。

平野湯は有馬湯、一庫湯とともに「摂津三湯」として著名であり、塩川の流れに沿って100mに渡り20を超える温泉宿が建ち並び、妙見山への参拝者や湯治客でにぎわったようです。

平野湯は江戸時代末期の大火以後は衰退しましたが、明治17年(1884)には鉱泉を利用した日本最初の清涼飲料水「平野水(後の三ツ矢サイダー)」の製造工場が建てられました。明治末期から大正14年(1925)頃までの平野工場は、日本一の鉱泉工場であるばかりではなく、東洋一の規模を誇る飲料工場でしたが、大正15年(1926)になるとビールの主力工場として西宮工場の建設にとりかかり、合わせてビール醸造中にとれる炭酸ガスを利用したサイダーを西宮工場で製造するようになり、平野工場は縮小されていき、昭和46年(1971)に閉鎖されました。

明治22年(1889)、多田村の大字となりました。

【主な施設】平野駅、能勢電鉄本社・平野車庫、協立記念病院、三ツ矢サイダー発祥の地、多太神社、岡本寺

満願寺町(まんがんじちょう)※飛地

満願寺は『伽藍開基記』によると、神亀年間(724~728)に聖武天皇の命により諸国に満願寺を建立した勝道上人が、摂津国の満願寺として千手観音を本尊に開基したと伝えられており、地名の由来となりました。

満願寺は、多田に本拠を構えた源満仲が深く帰依し、歴代源氏一族の祈願所として栄えました。

明治22年(1889)、多田村の大字となりました。

当時の小学生は多田小学校まで通学していたそうです。

坂田金時(幼名:金太郎)の墓があると伝えられることから、川西市民共通のキャラクター「きんたくん」が生まれました。

【主な施設】満願寺

緑台(みどりだい、多田グリーンハイツ)

平野・新田の各一部が昭和41年(1966)に緑台となりました。

【主な施設】西友多田店

南野坂(みなみのざか)

西多田の一部が南野坂となりました。

『南野山』という小字がありました。(旧地番図より)

虫生(むしう)

安土桃山期から江戸期を通じて特に栄えた多田銀山の坑道があり、古来から鉱石を産出する地域の地名に「生」の文字が使われていることから鉱山に由来する地名と伝えられています。

室町期の永享3年(1431)、僧高勢田地寄進状に虫生という記述があります。

江戸期の「摂津高改帳」にも記述が見られます。

明治22年(1889)、多田村の大字になりました。

矢問(やとう)・矢問東町

矢的・矢向とも書きました。

安保5年(968)、源満仲が大坂の住吉神社に参籠した満願の日、住吉大神のお告げによって戌亥(北西)の方向に矢を射て、矢の行方を求めつつ多田の山中に来てそれを問うた場所であることが地名の由来であると伝えられています。

また、語源的には「やと(屋処)」から、集落を意味するとも言われています。

ただ、中世には矢問の地名は見られず、江戸期に出版された地誌『五畿内志』には「旧作山問」という記載があることから、もとは山問と称したものが改められた可能性が強いと考えられています。

江戸期には矢問村と称したようです。

明治22年(1889)、多田村の大字になりました。

【主な施設】

矢問:業務スーパー川西店、旧矢問駅跡

柳谷(やなぎだに)

往古から柳の木が多く自生していたことによるといわれ、日本武尊(やまとたけるのみこと)を祭神とする氏神平野神社の神体が柳の木で作られた太刀であると伝えられています。

鎌倉期の正和3年(1314)、惣社9月9日御祭頭料足注文案に「やなきたに(柳谷)のたいはんにやてん(大般若田)」の記述が見られます。

ただ元来、柳谷は多田荘本郷に属しており、独立した村の扱いを受けていませんでした。

しかし、室町期には柳谷村の記載が見られることから、開発が進み、新田方に属す村として把握される地域もでてきたことがうかがわれます。

明治22年(1889)、多田村の大字になりました。

柳谷の一部が、昭和52年(1977) 清和台西に、昭和59年(1984) けやき坂になりました。

【主な施設】川西市斎場

湯ノ町(ゆのまち)

湯ノ町は平野の小字名でした。

摂津三湯の一つに数えられる有名な湯治場であったことが、地名の由来です。

しかし現在は平野3丁目となり、湯ノ町という地名は残っていません。

湯山台(ゆやまだい)

西多田の一部が、昭和48年(1973)に湯山台になりました。

若宮(わかみや)

南北朝期に後醍醐天皇の皇子が当地に隠れ住み、好機を待っていたが、皇子が死去したため側近は若い宮様の墓を築造して祀り、皇子をしたって地名が名付けられたとされています。

戦国期の亨禄4年(1531)、『塩川頼繁寄進目録』に「若宮山の年貢」の記述があります。

明治22年(1889)、多田村の大字になりました。

南部:旧川西町域

鴬の森町(うぐいすのもりちょう)

鴬台(うぐいすだい)

鴬が丘(うぐいすがおか)

古来この付近一帯は野鳥が飛びかう深い木立に覆われており、早春には木々の枝に舞う鶯のさえずりがひときわ高く人々を楽しませていました。

そうした光景が通称として呼び伝えられ、地名にも用いられるようになりました。

昭和42年(1967)に滝山・矢問の各一部が鴬の森町に、昭和46年(1971)に矢問の一部が鴬台に、昭和55年(1980)に矢問・萩原・鴬台の一部が鴬が丘になりました。

【主な施設】鴬の森町:鴬の森駅

小戸(おおべ)

平安中期の『和名抄(わみょうしょう)』に、摂津国河辺郡八郷の一つとして雄家(おべ)郷の記述があります。

現在も、延喜式内社小戸神社があり、当時の中心地もその辺りであったと推測されています。

「雄」は二つ並んだものを雌雄に見立てて、その「大なる方。勢いの盛んなるほう。」を意味し、「家」は家屋・宅地・集落等意で、家族集団の意味かと解いている書物もあり、古代小戸山の中腹に住んでいた人たちが、農耕の地を得て氏神とともに下山し、集落を形成して居住した地の意味とも言われています。

鎌倉期には地名として、雄家・小部と記述されることもありました。

また南北朝期には小戸の記述があります。

江戸期の摂津地誌『摂津群談』には小部と記述されています。

明治22年(1889)、川西村の大字となりました。

昭和41~43年(1966~68)にかけて、一部が小花・霞ヶ丘・中央町・美園町・栄町・花屋敷・花屋敷山手町・火打・松が丘町・丸の内町・日高町・絹延町・出在家町となりました。

【主な施設】小戸神社、阪神高速 新猪名川大橋(ビッグハープ)

小花(おばな)

室町期、このあたりで猪名川の流れが安定して浅瀬が州を形成したといい、この地に観音寺を開基した渡辺小花右衛門が自らの姓を地名にしたとも伝わっていますが、不詳です。

語源的に「小」は「細い」を意味し、「花」は「端」で尖端を示す語であることから、山の突き出した水平方向を示すという地形から起こった地名であるという説もあります。

江戸期頃からの地名と推測されています。

明治22年(1889)、川西村の大字となりました。

昭和41~43年(1966~68)に一部が栄根・小戸・中央町・栄町・日高町となりました。

【主な施設】阪神高速 川西小花IC、川西ドラゴンランド

霞ヶ丘(かすみがおか)

小戸・火打の各一部が昭和41年(1966)に霞ヶ丘となりました。

加茂(かも)

下加茂(したかも)

『新撰姓氏録』の摂津国神別45氏のうちに見られる鴨部祝(かもべのほうり)や、 賀茂朝臣(かものあそん)に由来するといわれています。

式内社鴨神社が鎮座し、少なくとも平安時代にさかのぼる地名と考えられています。

鎌倉期の嘉禄3年(1227)の久安寺文書には賀茂村との記述があります。明治6年(1873)常忍寺を仮校舎として加茂小学校を開設、明治13年(1880)東森小学校と改称、明治18年(1885)栄根村の上東小学校に統合されました。

明治22年(1889)、川西村の大字となりました。

【主な施設】

加茂:鴨神社、加茂遺跡

下加茂:万代 川西加茂店、業務スーパーTAKENOKO 川西下加茂店

絹延町(きぬのべちょう)

4世紀後半、呉の国から染色技術がこの地域に伝えられ、機織りや多色染めが営まれ、猪名川の清流で布を流して水洗いし、川原に絹を延べて干したのが地名の由来だとされています。

絹延町、出在家町の猪名川の川べりには友禅の染色工場があり、清流で絹を流して洗い、川原では色とりどりの布を干す光景が見られました。

【主な施設】絹延橋駅

久代(くしろ)

東久代(ひがしくしろ)

久代の地名は全国に多く、『新撰姓氏録』摂津皇別に見える久々智氏が開墾した土地「久々智の料(しろ)」が由来であるという説や、古代の装身具である釧(くしろ)を作った地という説もあります。

鎌倉期には久代荘という荘園名があり、室町期以降は久代村と称される場合が多く、村内に鎮座する総社春日神社を中心として村民が結集し、若衆・老衆などの惣村組織が成立していたようです。

明治22年(1889)、川西村の大学となりました。

【主な施設】

久代:西猪名公園(一部)

東久代:北伊丹駅(駅住所は伊丹市)、東久代運動公園

久代新田(くしろしんでん)

安土桃山期に開発された新田で、久代村と豊島郡神田村(池田市)の人々によって 開墾されました。江戸期の初期に久代村と神田村が新田の所有権に関して争論の結果、猪名川の西に位置することから久代村に属することになり、久代新田と称しました。

明治22年(1889)、川西市の大学となりました。

昭和43年(1968)、加茂・久代・東久代となり、久代新田という地名はなくなりました。

栄町(さかえまち)

栄根・寺畑・小花・小戸・火打の各一部が昭和42年(1967)に栄町となりました。

【主な施設】川西能勢口駅、アステ川西(川西阪急)、ラソラ川西、第二協立病院、九十九記念病院、アニメイト川西

栄根(さかね)

古くは現在の花屋敷付近の丘陵地に居住していた人々が移住したと伝わっています。

『住吉大社神代記』によると、河辺郡の「為奈(いな)山」の別名が「坂根山」で、その名の由来については、昔住吉大神が土蜘蛛族(土着の民、もしくは妖怪)を退治して坂の上に寝ころばれたので、坂寝山と名付けたと記されていますが不詳です。場所が猪名川の西に位置するとあり、川西市から宝塚市辺りの山地を坂根山と言ったと考えられています。

当地にあった栄根寺(えいこんじ、廃寺、現在の花屋敷に所在)は奈良時代に創建されたと考えられており、寺院名として栄根の字が存在したとも考えられますが、奈良時代の寺名が栄根寺であったという確証はありません。

また、延暦13年(794)坂上田村麻呂が大物浦(尼崎市)に泊まって北方をながめた時、平野のはるか彼方に台地があるのを見て「坂ノ上」と名付けたという説もあります。この地域は池田から中山に至る間にあたり、丘陵をなしているため急坂があることから坂の根元(麓)「坂ノ根」と呼ばれたことが由来であるという説もあります。

南北朝期から坂根という地名が書物に残っており、江戸期の地誌『摂陽群談』に「栄根村、世俗坂根に作る」との記述があります。

明治22年(1889)、川西村の大字となりました。

【主な施設】川西池田駅

滝山町(たきやまちょう)

滝山は現在の場所だけでなく、矢問の南端付近から現在の鶯の森駅周辺にかけても滝山と称しており、鼓が滝のある山に由来しているとしてこの名がつきました。

江戸期には滝山村の記述が見られました。

明治22年(1889)には川西村の大字となり、滝山と称しました。

滝山は昭和42~43年(1967~68)に、美園町・火打・丸の内町・滝山町・鶯の森町・萩原・絹延町・出在家町となりました。

【主な施設】滝山駅、キンコン西野の家

中央町(ちゅうおうちょう)

小戸・火打・小花・栄根の各一部が昭和41年(1966)に中央町となりました。

【主な施設】川西市役所、川西市保健センター、ラ・ラ・グランデ、極楽湯

出在家町(でざいけちょう)

中世、伏尾(池田市)久安寺の僧が出家修行の苦行に耐えかねて還俗して在家(ざいけ)となってこの地を開発したのが地名の始まりと伝えられています。

室町時代の文献『小戸庄古記録』に「猪名出在家分」とする村高が見られることから、古くからの居住があったと推測されています。

戦国期の文禄4年(1595)には、豊臣秀吉に仕え賤ヶ岳七本槍の一人であった片桐且元の領地であったそうです。

明治22年(1889)川西村の大字となり、出在家と称しました。

昭和41~43年(1966~68)に、出在家は美園町・火打・丸の内町・滝山町・萩原・絹延町・出在家町となりました。

【主な施設】川西市商工会、猪名川河川防災ステーションヘリポート

寺畑(てらはた)

地名は寺の畑を指すものとされています。栄根寺の畑があった場所と考えられます。

江戸期からの地名であると言われています。

明治22年(1889)、川西村の大字となりました。

明治34年(1901)には阪鶴鉄道(後のJR福知山線)の「池田駅(現:川西池田駅)」ができ、阪鶴鉄道の工場も設置され賑わっていましたが、工場は大正4年(1915)に廃止されました。

萩原・萩原台(はぎわら・はぎわらだい)

地名の由来は、地内の紅葉ヶ池周辺や付近一帯の野原に萩の花が咲き乱れていたことによると伝えられています。

しかし、「萩」は崩崖を示し、また開墾地の意味も含むと言われており、地形的にはこの説も否定できないとも言われています。

室町期の応永2年(1395)の法橋祐円田地寄進状に「萩原池内琵琶之頸覆盆子谷」との記述があることから、この頃からの地名と推測されています。

明治22年(1889)に川西村の大字となりました。

萩原の一部が昭和42年に丸の内町・火打・滝山町に、昭和51~53年(1976~78)に萩原台東・萩原台西になりました。

萩原台東はもとは萩原・矢問・西多田の各一部で、萩原台西はもとは萩原・西多田の各一部です。

【主な施設】

萩原:八皇子神社

萩原台西:兵庫県立川西明峰高等学校

花屋敷(はなやしき)

花屋敷山手町(はなやしきやまてちょう)

南花屋敷(みなみはなやしき)

明治40年(1907)頃、花屋敷温泉が開発されましたが、その場所は分かっていません。

その後、昭和3年(1928)に「新花屋敷温泉」という温泉・遊園地施設が現在の満願寺町にでき、花屋敷という地名はそれに因んでいます。

このあたりは桜の木が多く、春には桜花が常緑樹と調和して錦を織りなす景観が地名の由来になったとも言われています。

花屋敷は昭和42年(1967)に栄根・寺畑・火打・小戸の各一部よりできました。

花屋敷山手町は昭和42年(1967)に小戸の一部よりできました。

南花屋敷は昭和43年(1968)に寺畑・栄根・加茂の各一部よりできました。

【主な施設】

花屋敷:雲雀丘花屋敷駅(住所は宝塚市)、栄根寺跡、ナイチンゲール像

南花屋敷:東洋食品工業短期大学

火打(ひうち)

地名の由来は、石切山から火打石を産出したことによるといわれています。

江戸期には火打村という記述がみられています。

江戸末期の弘化3年(1846)、猪名川沿いに新道がつくられるまで、川西を南北に縦貫する唯一の道が、火打村から萩原村を経て西多田に通じる道が通っていました。

明治22年(1889)、川西村の大字となりました。

【主な施設】キセラ川西(せせらぎ公園、キセラホール、オアシスタウン)、川西市立総合医療センター、勝福寺、業務スーパー能勢口北店

日高町(ひだかちょう)

小花・火打・小戸の各一部が昭和42年(1967)に日高町となりました。

松が丘町(まつがおかちょう)

火打・小戸の各一部が、昭和42年(1967)に松が丘町となりました。

丸の内町(まるのうちちょう)

出在家・滝山・萩原・小戸・火打の各一部が、昭和42年(1967)に丸の内町となりました。

【主な施設】川西警察署

美園町(みそのちょう)

小戸・火打・栄根・出在家・滝山の各一部が昭和41年(1966)に美園町となりました。

<その他>

キセラ川西(きせらかわにし)

<※本項は郷土館の展示ではなく、別途調査したものとなります。>

「キセラ川西」は、川西市の中心部から北に約1kmに位置する、面積約23ヘクタール(甲子園球場約6個分)の新しいまちづくりのエリアです。もともと工場が集まっていた場所でしたが、平成7年(1995)、新たなまちづくりをめざすため、地元から「この場所を新しいまちに変えていこう」という動きが生まれました。そこで、未来の川西を牽引するまちづくりに着手することとなり、市が工場から出る汚水の前処理場を撤去、更地にした上で、平成20年(2008)から、基本となる構想、公園や遊歩道などのまちの設計図づくりに取り組んできました。

名前の由来は、

輝きや希望を表す「キ」、

まちを象徴するせせらぎの 「セ」、

都(洛)を想像させる「ラ」を合わせ、

韻の響きが良く、口ずさみやすいオリジナリティーのあるものとして、市民公募により名付けられました。

(公募で採用された時点では『輝瀬良』という漢字が当てられていました)

「キセラ川西」のロゴマークは、伝統紋の一つ「葦紋」を題材にしています。

<出典:>

キセラ川西整備事業誌・まるごとキセラ川西読本|川西市

わたしたちがつくったまち、そだてるまち キセラ川西(PDF)

まるごとキセラ川西読本(PDF)

編集後記

意外とありそうでなかった場所のまとめ。

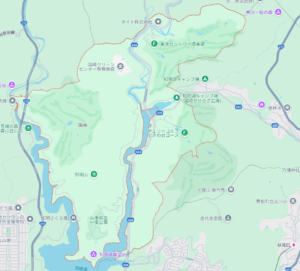

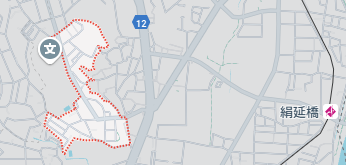

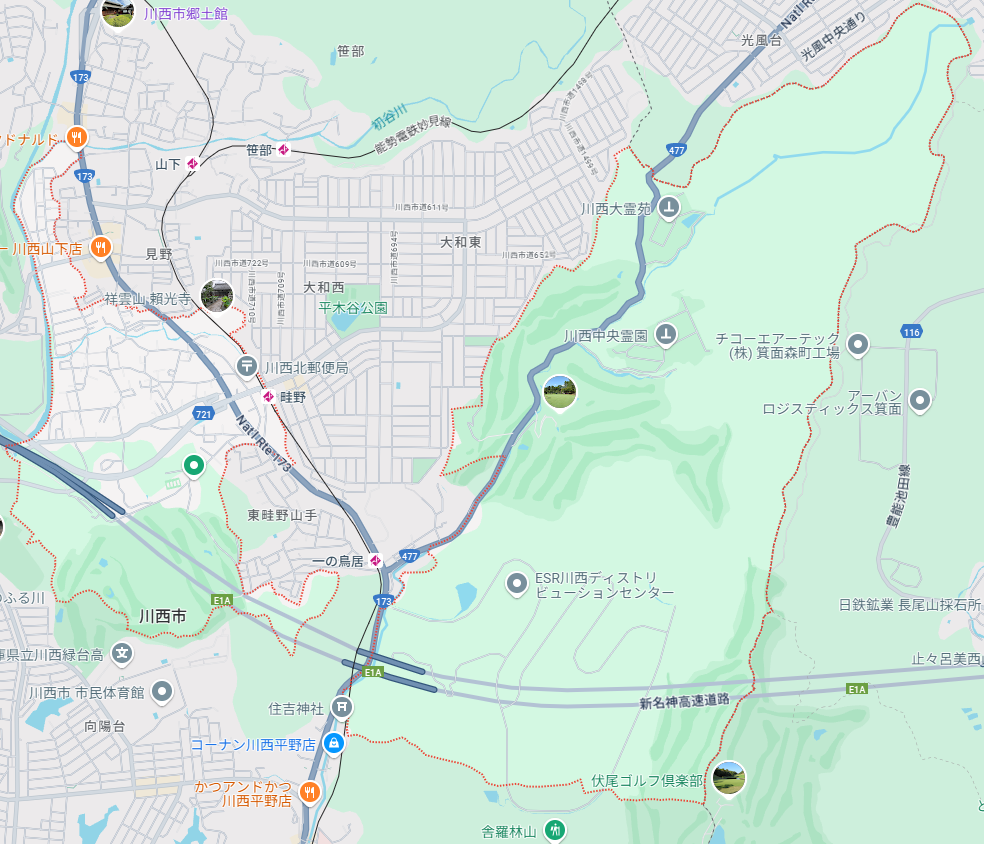

地図は全てGoogle Mapsから同じ縮尺で取ったので

面積の参考にもなるかもしれません。

それではまた!

本記事は、各パネルの写真を文字に起こした上で誤字修正や要約を行っています。

写真や文章の全ての著作権は、川西市教育委員会・川西市都市計画課に帰属します。

(NOSE KNITs – 能勢電鉄と沿線を応援するサイト!)

ランダム記事表示ボタン